Ausbildung in Deutschland: Ist das noch zeitgemäß?

Erste Ergebnisse: Daniela Schulte-Brader sammelte Ideen, wie man die Ausbildungssituation der Gb verbessern könnte. Links daneben: Claudia Lindner.

©Foto: Rudolf GebhardtMan möchte meinen, nach 30 Jahren Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV) ist alles in Butter für Gefahrgutbeauftragte. Zumindest konnte Volker Krampe, Gefahrgutbeauftragter von Beiersdorf, zur Entwicklung der Verordnung und dem damit verbundenen Schulungssystem positiv konstatieren: „Wir haben es erfunden (1989), haben es internationalisiert (2000/2003) und ganz gut implementiert.“

Wie aber setzen wir in Deutschland die Anforderungen um? Was hat sich verändert, nachdem andere Länder auf eine Prüfung nach der Schulung bestanden haben? Und wie passt die Umsetzung zu heute üblichen Schulungsstandards? Das waren die Fragen, mit denen die Redaktion Gefahr/gut in diesem Sommer zu einem „Runden Tisch“ eingeladen hatte.

Einen Nachmittag lang diskutierten Vertreter von IHK, Gewerbeaufsicht, Schulungsveranstalter, Wirtschaftsvertreter und Gefahrgutberater intensiv über Erfolge, Probleme, Fragen, Unsicherheiten und Ideen für eine sinnvolle Ausbildung zum Gefahrgutbeauftragten.

Die Teilnehmer der Runde in alphabetischer Reihenfolge:

- Rudolf Gebhardt, Redakteur Gefahr/gut, Verlag Heinrich Vogel

- Ulrike Hurst, Produktmanagerin, Verlag Heinrich Vogel

- Ulf Inzelmann, Geschäftsführer, Umco Umwelt Consult

- Anne Kosterlitzky, Referat Gefahr- und Biostoffe, Gefahrgut, Landesdirektion Sachsen

- Volker Krampe, Gefahrgutbeauftragter, Beiersdorf

- Claudia Lindner, Gefahrgutbeauftragte

- Ellen Niederau, Bildungsreferentin, BG Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI)

- Jörg Roth, Referent für Transportsicherheit, Verband der chemischen Industrie (VCI)

- Daniela Schulte-Brader, Redakteurin Gefahr/gut, Verlag Heinrich Vogel

- Wolfgang Spohr, Inhaber, Ingenieurbüro Wolfgang Spohr

- Kathrin Strober-Oberhauser, Geschäftsführerin, Strober & Partner

- Johannes tom Dieck, Programmleitung, Verlag Heinrich Vogel

- Marc Utracik, Inhaber, Utracik Gefahrgutberatung und Schulung

- Alfred Winklhofer, Fachbereich Gefahrgut, IHK Schwaben

Es funktioniert doch, oder?

Über den Wert an sich, dass in Deutschland flächendeckend ein etabliertes System funktioniert, waren sich alle einig. Doch schon in der ersten Beurteilung dessen, was am Ende in der Praxis funktioniert, änderte sich das Bild. Anne Kosterlitzky von der Gewerbeaufsicht der Landesdirektion Sachsen resümierte, dass eigentlich nicht klar sei – auch nicht für die Gewerbeaufsicht – wie gut die Ausbildung in der Praxis funktioniere. Die Behörden könnten oft nur tätig werden, wenn etwas passiert sei. Und allgemeine Kontrollen fänden sehr wenig statt. Eine Frage blieb gleich zu Beginn offen: Reicht es zu wissen, dass die Unfallstatistik für Gefahrgutunfälle im Vergleich zum Güterkraftverkehr mit relativ niedrigen Zahlen aufwartet?

Anne Kosterlitzky (li.) und Daniela Schulte-Brader.

©Foto: Rudolf GebhardtDie Schulung

30 Stunden haben Referenten üblicherweise Zeit, ihre Teilnehmer auf deren künftige Aufgaben als Gefahrgutbeauftragte vorzubereiten. Von „ausreichender Kenntnis über die Risiken bei der Beförderung, dem Verpacken, Befüllen, Be- oder Entladen von gefährlichen Gütern, ausreichender Kenntnis der anwendbaren Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie einer ausreichenden Kenntnis der festgelegten Aufgaben“ spricht der Gesetzgeber unter 1.8.3.9 ADR.

„Mehr als 30 Stunden Mindestzeit für die Grundschulung bei einem Verkehrsträger“, war laut Alfred Winklhofer von der IHK Schwaben in den Gremiensitzungen zur Revision der GbV 2011 mit den teilnehmenden Wirtschaftsvertretern nicht machbar. „Das haben wir dann in unsere Satzungen umgesetzt.“ Aber dies seien Mindestangaben, jeder könne längere Schulungen anbieten. Winklhofer gab zu, dass in 30 Stunden lediglich die Systematik der Vorschriften beigebracht werde. „Für die tieferen Inhalte kann die Zeit gar nicht ausreichen“, so der Gefahrgutexperte der IHK. Das könne nur die Praxis leisten.

Anne Kosterlitzky (li.), Alfred Winklhofer und Ulrike Hurst.

©Foto: Rudolf Gebhardt„Ich gebe die Schulungen seit 1992, erst ohne, dann ab 1999 mit Prüfung“, berichtete Gefahrgutberater Wolfgang Spohr. „Aus meiner Sicht hat sich die Schulung in den 30 Jahren von einer praxisorientierten Schulung hin zu einer juristisch geprägten gewandelt. Allein durch die Einführung der Prüfung müssen nun exakt definierte juristische Begriffe viel genauer angesprochen werden, damit der Teilnehmer eine Prüfungsfrage überhaupt versteht.“ Dazu käme der deutlich gewachsene Umfang der Vorschriften. Der Experte sah eine Überprüfung der Frage, ob eine dreitägige Grundschulung noch zeitgemäß sei, als längst überfällig an.

Dieser Aussage widersprach niemand, zumal ein Blick zur Schulungsdauer in anderen ADR-Ländern zeigte (siehe Übersicht ganz unten), dass vielerorts selbst auf freiwilliger Basis mehr Tage zur Schulung genutzt werden als in Deutschland.

Kathrin Strober-Oberhauser und Wolfgang Spohr.

©Foto: Rudolf Gebhardt„Die Gestaltung der Prüfung hat entscheidend Einfluss darauf, wie ihre Seminare ablaufen“, bemerkte Ellen Niederau, Bildungsreferentin bei der Berufsgenossenschaft RCI, dazu.

Claudia Lindner, die gerade erstmalig eine Gefahrgutbeauftragtenprüfung absolviert hatte, berichtete, dass ihre Prüfung vor allem darin bestanden hätte, Sätze wortwörtlich aus dem ADR abzuschreiben. Dieses Vorgehen konnte Schulungsunternehmer Marc Utracik durch Erzählungen seiner Teilnehmer aus anderen Bezirken bestätigen. Und dass in diesen Fällen die Schulungen vor allem mit dem wortwörtlichen Wiedergeben von Abschnitten und Unterabschnitten gefüllt würden.

Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit hatten, so Ellen Niederau, vor Jahren ähnliche Schulungs- und Prüfungsmodalitäten. Doch schon mit einer Neuordnung 2001 wurden Selbstlernphasen und Praktikumszeiten mit einbezogen.

Per Video dabei: Volker Krampe und Ellen Niederau.

©Foto: Rudolf GebhardtWechsel der Generationen

Trotzdem reformieren die Berufsgenossenschaften heute erneut ihre Ausbildung: „Damals hatten viele noch die Erwartung an eine Sicherheitsfachkraft, dass sie vor allem jeden einzelnen Paragrafen kennen muss, jeden Sicherheitsabstand, jede Beleuchtungsstärke“. Heute gehe es mehr darum, den Teilnehmern über verschiedene Phasen hinweg Kompetenzen an die Hand zu geben, nicht mehr jeden einzelnen Paragrafen. In Zukunft werde es ausschließlich Anwendungsaufgaben geben, nirgendwo gelerntes Wissen abgefragt.

Mit Teamteaching in den Seminaren – möglichst in einem Mix aus einem Psychologen oder Pädagogen und einer Kollegin aus der Industrie –, Praktikumswochen im Betrieb und definierten Selbstlernphasen plus Erfolgskontrollen werde die Ausbildung deutlich aufwendiger, aber ebenso deutlich besser.

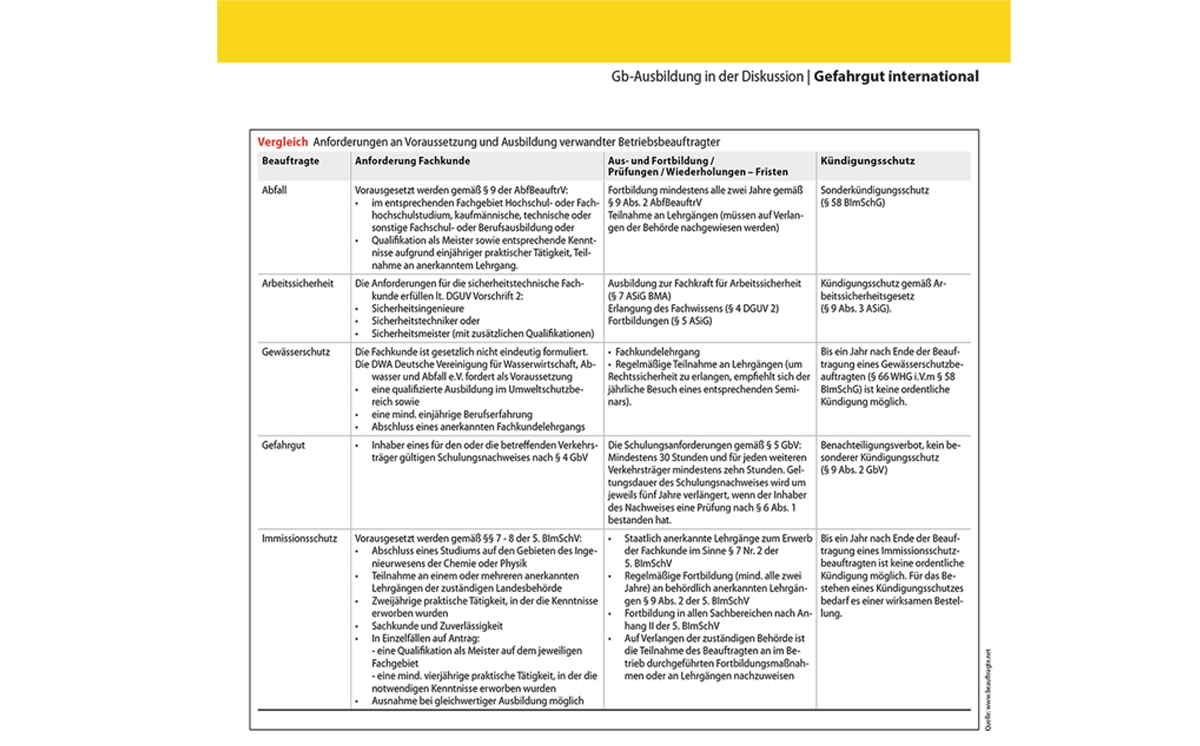

Nun sei der Gefahrgutbeauftragte nicht mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit zu vergleichen, so Ellen Niederau, eher mit dem Immissionsschutz- oder Gewässerschutzbeauftragten. Doch zum Thema Ausbildung sei trotzdem eine Vergleichbarkeit gegeben, da alle das gleiche Ziel hätten.

„Die Probleme beginnen, wenn ich mich mit der Praxis beschäftige. Also nach dem Kurs“, kam Kathrin Strober-Oberhauser vom gleichnamigen Schulungsveranstalter auf die aktuelle Situation zurück. „Wir erhalten nach den Kursen immer die Rückmeldung, dass mit den ersten Schritten für ein Organigramm oder der Bestellung einer beauftragten Person der eigentliche Bedarf entsteht, die Praxisthemen zu behandeln. Das zahlt aber keiner mehr. Das zweite Modul, das fehlt einfach.“

Mark Utracik (li.) und Ulf Inzelmann.

©Foto: Rudolf GebhardtKlar war für alle Beteiligten, dass mit den gegebenen 30 Stunden und einer vielfach eng gefassten Prüfungsform es für Schulungsgeber unmöglich ist, ihren Teilnehmern Schlüsselkompetenzen zu vermitteln. „Fragen der Compliance, Audits zu machen oder sich Organisationsprozesse anzugucken, können in keiner Art und Weise in drei oder fünf Tagen Schulung als Thema auch nur berührt werden“, warf Ulf Inzelmann, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Umco, ein.

„Zumal jeder Betrieb anders strukturiert ist“, wie Jörg Roth, Referent für Transportsicherheit beim VCI, einbrachte. „Nehmen wir das Beispiel vom Stückgutspediteur, der sich in der Schulung mit Tank-Kesselwagen befassen soll. Deshalb ist es so wichtig, dass man sich auf Kompetenzen beschränkt. Es muss nicht jeder alles wissen. In der Regel muss er wissen, wo es steht und wie er es anwenden kann und zum Einsatz bringt.“

„Damit sind wir bei der Trainerausbildung“, fügte Kathrin Strober-Oberhauser hinzu. Denn nur sehr gute Trainer mit einem Kofferraum voll verschiedener Methoden, Hilfsmitteln und Medien könnten derzeit den unterschiedlichen Lerntypen nachhaltig Wissen vermitteln. Die Schulungsveranstalterin plädierte für eine methodisch-didaktische Kompetenz, die ein Trainer mitbringen müsste, „und die in Teilen bislang zu wenig gefordert wird.“

Jörg Roth (2. v. re.) und Johannes tom Dieck (re.).

©Foto: Rudolf GebhardtAlfred Winklhofer konnte eine mangelnde Überprüfung von Schulungsveranstaltern für seine drei Bezirke nicht bestätigen, meinte dennoch: „Ich bekomme nach wie vor Stundenpläne, wo drinsteht, wie erst der Vorschriftenteil, wie GGBefG, GGVSEB, GGAV, GbV et cetera, durchgegangen werden. Und dann fängt man am zweiten Tag an mit Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4 und so weiter, bis man bei Teil 9 ist. Dann sind drei Tage um. Dabei wäre durchaus mehr Kreativität bei der Gestaltung der Lehrpläne zulässig.“

Alle, die selbst Schulungen geben, warnten davor, die bestehende Form angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen weiter beizubehalten. Kathrin Strober-Oberhauser berichtete von den altgedienten Gefahrgutbeauftragten, die seit 30, 40 Jahren die Vorschriften verinnerlicht haben, damit aufgewachsen sind, jeden Satz kennen, drauf schlafen, das toll finden – und doch immer weniger werden.

Die Schulungsveranstalterin und der langjährige Referent Volker Krampe skizzierten aber auch die neuen jungen Leute, dynamisch, ganz anders dabei, die nicht mehr jeden Paragrafen reiten wollen. Die schon in der Schule ganz anders lernen. „Jetzt zwingen wir diese neue Generation in ein altes System. Die haben doch gar keine Lust mehr, diese Funktion auszuüben.“

Erschwerend komme in kleinen und mittelständischen Unternehmen die meist magere Personaldecke hinzu. Die Schulungsveranstalter erleben, dass immer wieder irgendein Mitarbeiter mit niedriger Qualifikation, mangelnder Praxiserfahrung und ohne Vorkenntnisse in die Schulung geschickt wird, aber auch, dass besser ausgebildete Mitarbeiter gleich mehrere Beauftragungen aufs Auge gedrückt bekommen und damit zum „Superbeauftragten“ katapultiert werden. Häufig seien sie auch noch als beauftragte Person für die Durchführung verantwortlich – mehr geht dann nicht.

Ein einziges Gespräch am runden Tisch ist noch keine Verbesserung für die Ausbildungssituation von Gefahrgutbeauftragten. Doch es gab erste, kontrovers diskutierte Ideen, unter anderem,

- Theorie und Praxis in mehrere Module zu packen,

- Musterlösungen zu veröffentlichen,

- Zugangsvoraussetzungen für künftige Gefahrgutbeauftragte zu definieren,

- nach der Prüfung stufenweise Aufgaben zu übernehmen inklusive Begleitung durch Praktiker im Betrieb,

- methodisch-didaktische Kenntnisse eines Lehrgangsgebers in die Eignungsprüfung aufzunehmen und

- die Schulung umzustellen, jede Beförderungsart mit einer Geschichte durchzuspielen.

Diese Ideen gilt es weiterzuentwickeln. Zugleich ist es wichtig, dass in den Gremien, die die Vorschriftenentwicklung behandeln, sich jemand dieses Themas annimmt.

Die Gesprächsrunde wird auf alle Fälle fortgesetzt.

Daniela Schulte-Brader

© Copyright 2026 Gefahrgut-Online

Diskutieren Sie mit